|

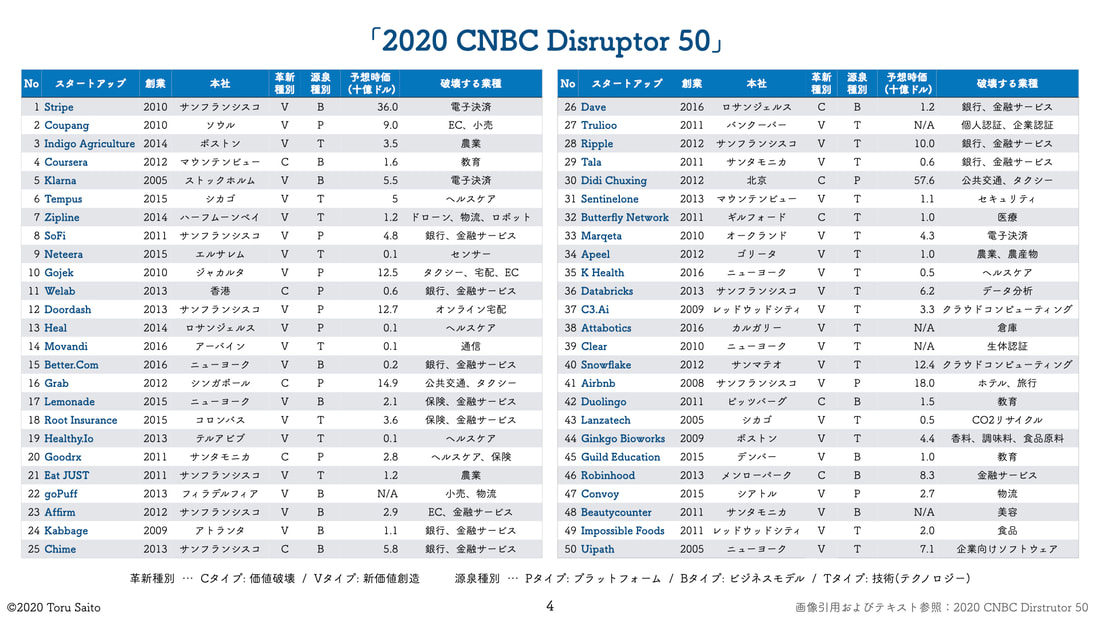

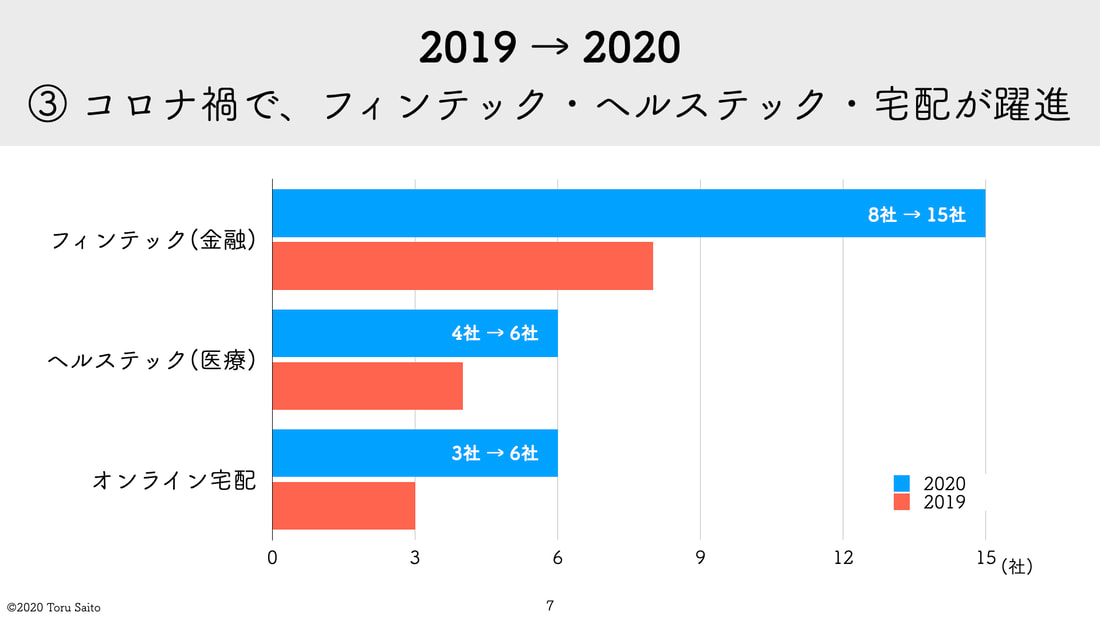

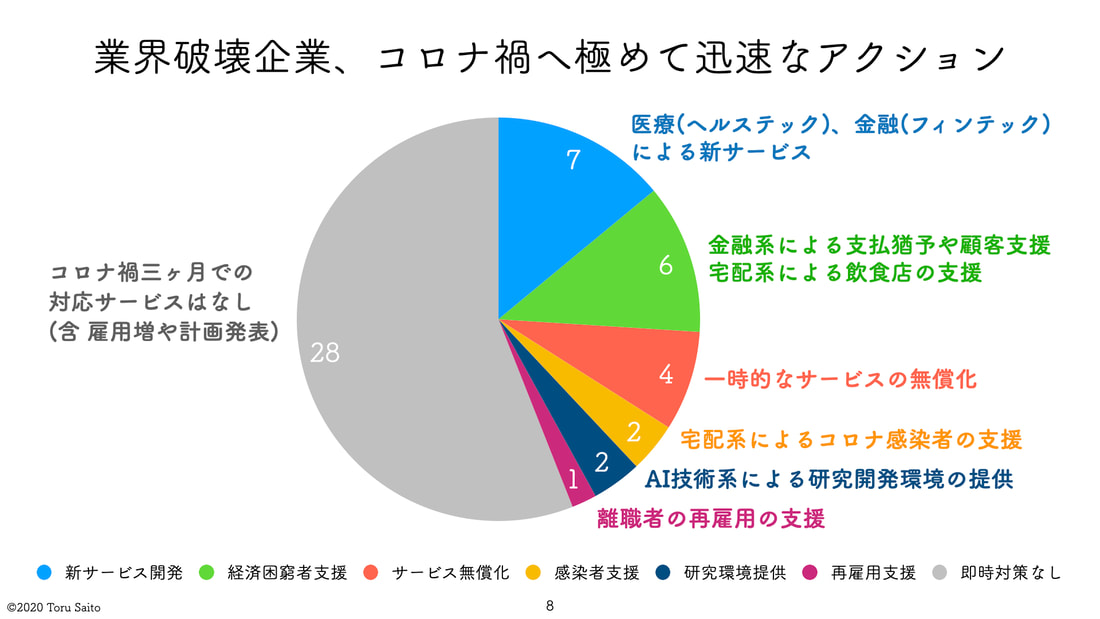

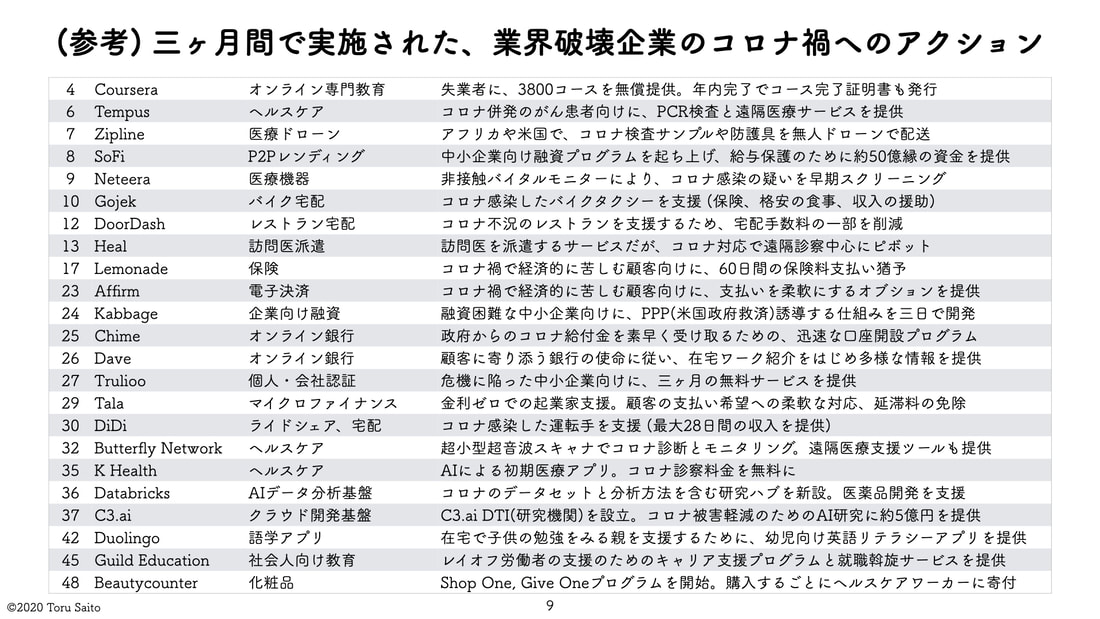

■ 最新の業界破壊企業、Disruptor2020 米国のニュース専用放送局CNBCが毎年発表している「業界を破壊する新興企業、トップ50社」の2020年度版が6月に発表されました。 未上場で設立15年以内の会社を対象として、ノミネートされたのは過去最大の1355社。その中から以下のような基準をもとに、専門家55名で構成された「The 2020 CNBC Disruptor 50 Advisory Council」(メンバーは公開) によって審査されています。 ・定量的な評価としては「スケーラビリティ」と「顧客の成長」を最も重視 ・定性的な評価としては「会社動向」や「主要技術」などをベースに総合的に判断 ・2020年度は、特別な指標として「コロナ禍の影響と対応」を定性評価項目に追加 その結果、生まれたのが、2020 CNBC Disruptor50 です。 毎年、半分前後が新たに選出されます。今年度のリストのうち、2019年度から継続してランキング入した企業は22社でした。 中でも驚くのは、コロナ禍以降の約3ヶ月間で、新たに社員を採用した企業が、50社のうちで37社もあること。国連事務総長が「第二次世界大戦以来の危機」と例え、大恐慌を上回る経済危機をもたらしたコロナ禍ですが、これらの会社群は、むしろそれを追い風にしているということです。 では、具体的にどのような分野が伸びたのでしょうか。 コロナ禍で躍進したカテゴリーをグラフ化してみました。 昨年度のリストと比較して、もっとも躍進したのが「フィンテック(金融系テクノロジー企業)」分野です。リスト順に、Stripe(カード決済システム)、Klarna(リアルタイム後払い決済)、SoFi(P2Pレンディング)、Welab(ネット銀行)、Better.com(ネット住宅ローン)、Lemonade(ネット損害保険)、Root Insurance(自動車保険)、Affirm(リアルタイム後払い決済)、Kabbage(小口融資)、Chime(ネット銀行)、Dave(ネット銀行)、Trulioo(個人認証・企業認証)、Ripple(国際送金ネットワーク)、Tala(小口融資)、Marqeta(カード決済システム)、Robinhood(ネット証券)の16社がランクインしました。昨年度はStripe、Affirm、SoFi、Lemonade、Robinhood、Kaggage、Transfer wise、Elevestの8社でしたので、8社増加しました。すべてオンライン専用で、AIを始めとするテクノロジーを駆使する金融系スタートアップであることがわかります。 続いて「ヘルステック(医療系テクノロジー企業)」分野です。Tempus(AIによる癌治療支援)、Neteera(非接触バイタルセンサー)、Heal(オンデマンド訪問医)、Healthy.io(オンライン尿検査)、Butterfly Network(スマホ連動の超小型スキャナ)、K Health(AIによるプライマリケア)の6社がランクイン。昨年はVirta Health、Progyny、Veritas Genetics、23andMeの 4社なので2社増加しました。新たにランクインしたうちの2社、NeteeraとHealth.ioはイスラエルのスタートアップであり、同国が新興企業育成に力を入れていることがわかります。 最後に「オンライン宅配」分野。コンビニより便利な、自宅まで届けてくれるサービス。これから巨大な産業規模になることが予想されている、ラストワンマイル商売の争奪戦です。Coupang(韓国)、Gojek(インドネシア)、Doordash(米国)、Grab(シンガポール)、goPuff(米国)、Didi Chuxing(北京)の6社がランクインし、個々に地域でシェアを伸ばしています。特にGojekとGrabはともに「スーパーアプリ」と呼ばれる「なんでもできる、何でも宅配できるポータルアプリ」としてシェア争いをしています。この分野に関してはアジアが最も進んでいるのが特徴です。昨年度はDoordash、Grab、Didiの3社だったので、3社増加しています。 これらは、特にコロナショックを追い風にしたスタートアップ群ですが、個別に見てみると、多くの企業が「コロナ禍に対応する製品サービスのピボットや独自対応」を数ヶ月間で開発・発表しており、その社数は22社に及んでいます。以下にそのアクションをまとめておきます。 コロナ禍におけるアクションは多様ですが、総じていうと、顧客やパートナーに対して、自社サービスで対応できるさまざまな支援を、業界破壊企業は極めて迅速に実行しているということです。 激変する社会環境の変化へ、いかに速やかに対応していくか。これからいよいよ、企業の学習能力が問われていく時代になるでしょう。個々企業の具体的なアクションについて以下にまとめてみました。 以上、最新2020年度版「CNBC Disrutpor 50」におけるコロナショックへの対応でした。さらに詳しい内容や個々の企業については「業界破壊企業ページ」に書かれているまとめてあるので参考にしてください。

また、今週日曜19日 10:30から、Zoomで無料講座を開く予定です。まだ席に少し空きがありますので、ご興味ある方はこちらのページからご覧ください。 最新版「ディスラプター50」に準拠した「業界破壊企業2020」無料講座を開催!

0 コメント

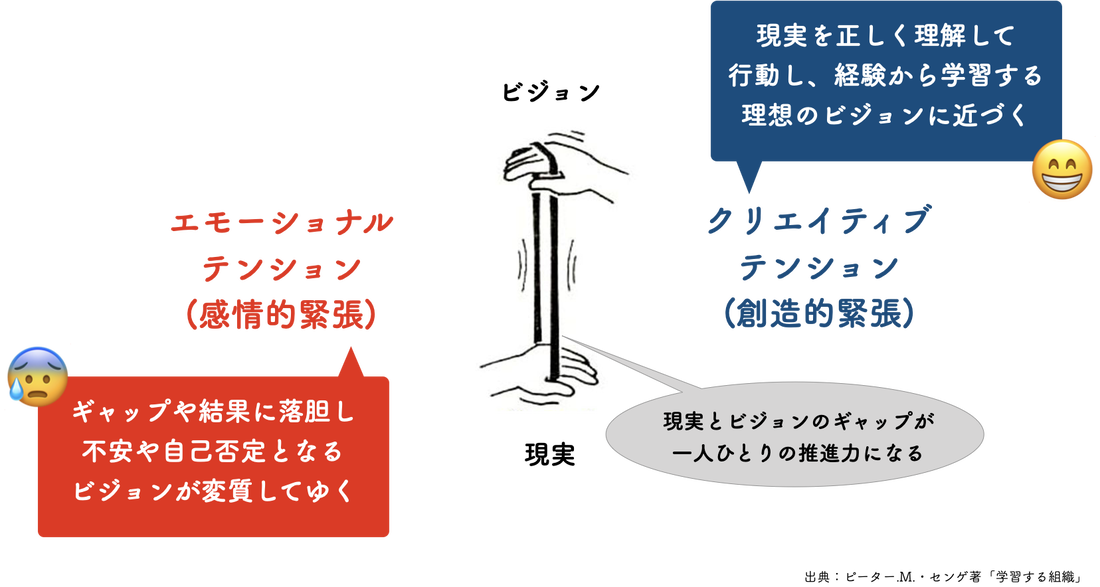

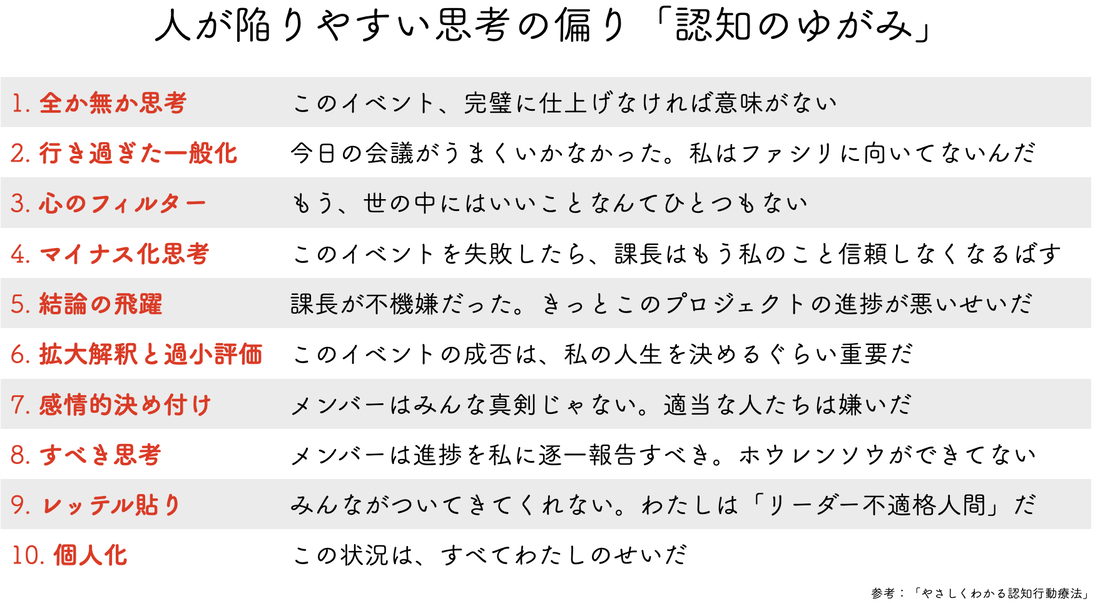

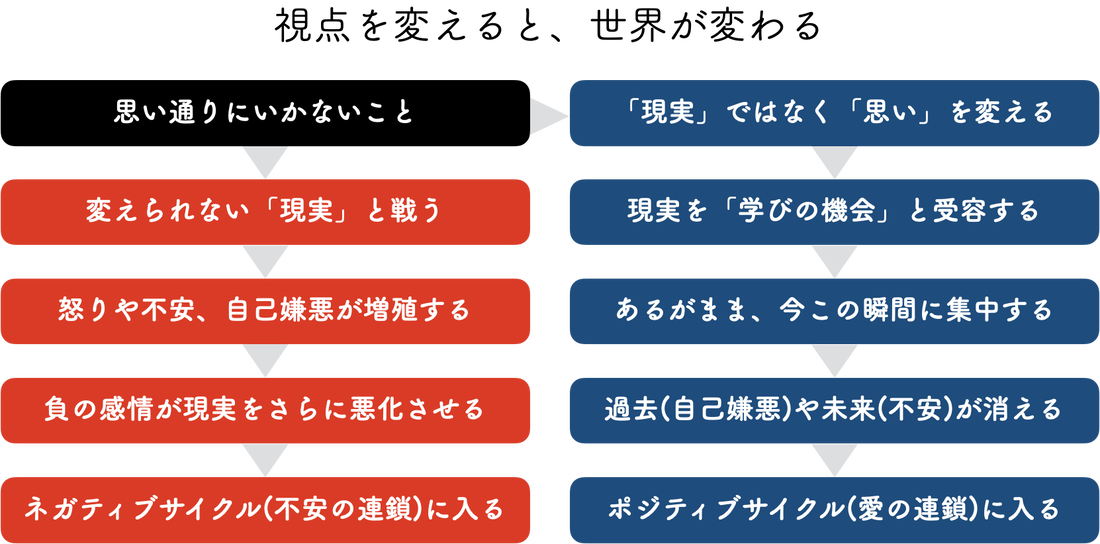

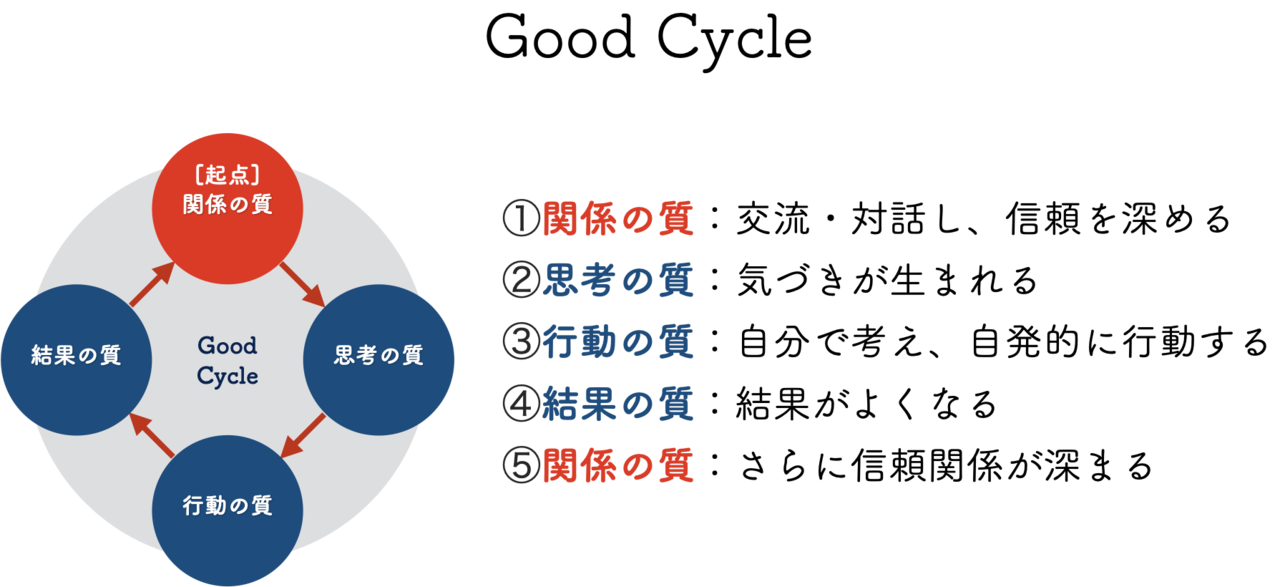

『業界破壊企業』の書籍内や講演でご紹介している「ハッピーイノベーション」を、具体的にはどう作ればいいのでしょうか。 そのエッセンスを、シンプルなスライドにまとめてみました。ゼロから事業を開発する「hintフレームワーク」の中から一部を抜粋したものです。 このフレームワークは、最新のイノベーション手法に、自分自身の30年近くにおよぶシリアル・アントレプレナーとしてとしての知見を加味したものです。まったくのゼロからハッピーアイデアを生みだす発想法も組み込んでいます。 講演に使うスライド。クリックすれば、すべて内容を閲覧できます あわせて、書面だけではなかなか伝わりにくいので、こちらのスライドをベースにした無料ライブ講義を、以下の日時に行うことにしました。第一弾が好評であれば、二回目以降も企画したいと思ってます。 日時 :6月14日(日) 10:00〜11:30 料金 :無料 (人数限定あり) メディア :Zoom (申込みしてくださった方に斉藤からURLをご連絡します) アジェンダ: 第1部 幸せ視点でイノベーションを創出する (30分) ・Zero to One ~ アイデアを発想する ・CPF ~ 顧客に共感し、課題を発見する ・PSF ~ 課題に対する解決策をつくる ・PMF ~ 市場が受け入れる製品をつくる 第2部 深く学び、実践するために (30分) ・hintゼミについて ・hintゼミ対談 〜 事業創造メソッドを自社ビジネスにどう活かすか? ・質疑応答 Zoomベースのライブ講演で、講師は僕。第二部ではhintゼミメンバーも参加して「現実のビジネスの中で、この事業創造メソッドをどう活かせばいいのか」みたいな話もしようかなと思ってます。hintゼミの紹介も入りますが、聞いてもらえるとうれしいです。 (ちなみに、僕はとってのhintゼミメンバーは価値観と知見をともにしたよき友人であり、頼れる同志です) □ 新しい事業やサービスをゼロから考えたい □ 最小コストで成功する事業を起ち上げたい □ 本業ないし副業で、ハッピーイノベーションを実現したい で、その方法を具体的に知りたい。と思う方、よろしければどうぞ。 Zoomの人数制限がありますので、お早めに。ではではー 思い返せば、今から12年前のこと。 そのとき、僕は行き過ぎた資本主義の中であがき苦しんでいました。 「なんとしても売上を上げ、資金を集めないと、会社の未来はない!」 経営不振の中で襲ってきたリーマンショックは、ループスにとっては「死刑宣告」に近かった。しかし、その経験から得た学びが、僕の「経営観」を180度変えてくれました。 お金視点の経営から、幸せ視点の経営への大胆なシフトです。 おかげさまで、わずか七人しかいなかったループスですが、2年間で一億円もの借金を返済し、奇跡の復活を遂げました。その経験に基づいた書籍「ソーシャルシフト」を上梓して以来、僕は「経営のあるべき姿」をいろいろなところでお話してきました。 「よくわかります。それは理想論で、現実にはむずかしいですよね」 もう何度、この言葉を言われたことかわかりません。それもそのはずです。「幸せ視点」を標榜しても、その多くは放任主義になり、経営が悪化してしまう。なぜなら、その宣言と同時に「外発的に社員の行動を強制する」ことができなくなるからです。 お金視点の経営:社員の行動を統制する ・予算を達成すれば昇給、予算未達なら昇給なし ・上司に従えば昇格、命令をきかなければ降格する 幸せ視点:社員や顧客の気持ちを生みだす ・社員が「積極的に交流する場」をつくる ・社員が「熱中できる仕事の環境」をつくる ・顧客が「アハ・モーメント」を感じる製品をつくる 一度、歯車がまわりはじめれば「幸せ視点のチーム」は圧倒的に強い。社員が自らの強みを生かして自走しはじめるからです。しかし、そのためにはさまざまな知見や技術が必要で、それがないと標榜した人が苦しむ結果に終わってしまう。 幸いにも、そこから大学の教壇に立つ機会を得られたことで、四年間の試行錯誤を経て、経営学と起業家経験を組み合わせた実践的なノウハウを「幸せ視点の経営学」として体系化することができました。それを三ヶ月という短い期間に凝縮し、社会人向けにお伝えしている私塾が「hintゼミ」です。 今回は、hintゼミでお話している「経営学」の入門編として、エッセンスをまとめた資料をつくってみました。(入門編としましたが、実際にはなかなかに濃い内容になっちゃいました。そういうキャラだと思ってあきらめてください😭) 講演に使うスライド。クリックすれば、すべて内容を閲覧できます あわせて、書面だけではなかなか伝わりにくいので、こちらのスライドをベースにした無料ライブ講義を行うことにしました。おかげさまで、第一弾(6月13日20時)が好評で満席になりましたので、以下の日程で二回目を開催いたします。 日時 :6月21日(日) 10:00〜11:30 料金 :無料 (人数限定あり) メディア :Zoom (申込みしてくださった方に斉藤からURLをご連絡します) アジェンダ: 第1部 幸せ視点で考える、いいチームのつくりかた (60分) ・ポストコロナは選択の時代 ・つながりは資本である ・組織の土壌をこわすもの ・豊かな土壌のつくり方 ・意味からはじめよ 第2部 深く学び、実践するために (30分) ・hintゼミについて ・hintゼミ対談 〜 どう組織変革に取り組めばいいのか? ・質疑応答 Zoomベースのライブ講演で、講師は僕。第二部ではhintゼミメンバーも参加して「現実の組織の中で、どう変革に取り組めばいいのか」みたいな話もしようかなと思ってます。hintゼミの紹介も入りますが、聞いてもらえるとうれしいです。 (ちなみに、僕はとってのhintゼミメンバーは価値観と知見をともにしたよき友人であり、頼れる同志です) 自分の組織を □ 社員が働きがいを感じる組織をつくりたい □ 指示なしで自律的に動くチームをつくりたい □ 心理的に安全な場のつくりかたを知りたい みたいにしたい! その方法を具体的に知りたい。と思う方、よろしければどうぞ。 Zoomの人数制限がありますので、お早めに。ではではー 【追記】 6月13日は申込みが約100名となりました。ありがとうございます😭 こちらはいったん締め切りとさせていただきます。 追加の無料講演として「6月21日 10:00〜11:30」をご用意しました。 今後は、そちらに申込みしていただけると幸いです。 目標や計画を立てたときは気合い入ってたのに、思い通りにいかなくて、いつしか重荷になってきて、、、つらい、わたしってだめ、めちゃ落ち込む。みたいなこと、ありませんか? プランを考えた直後は「成長してる自分」を想像して、めっちゃワクワクしてるんですよね。でも、結局「理想」と「現実」のギャップを埋められず、結局は自己嫌悪で終わってしまう。こんな悩みを抱える人は多いかもしれません。 経営学者のピーター・センゲは、経営学の名著『学習する組織』の中で「ビジョンこそ、組織や個人が進化するための推進エネルギーである」とし、ビジョンの大切さを説きました。 絵で書くとこんな感じ。輪ゴムをはさんで、上がビジョン、下が現実。その間に引っ張りあう緊張状態(テンション)が生まれ、それが行動するためのエネルギーになる、という考え方です。 「理想と現実のギャップ」があることは素晴らしいこと。なぜなら、そこに「自分を成長させてくれるヒントとエネルギー」がつまっているから。そのような緊張状態を創造的なエネルギー源としてポジティブに捉える態度を、センゲは「クリエイティブ・テンション」と表現しました。 でも、現実には、なかなかそうはいきませんよね。 相手があるような仕事だとなおさらです。 例えば、課長があなたに大切なイベントのリーダーをまかせたとしましょう。あなたは気合いをいれてチームの目標や計画を考え、メンバーとともにプロジェクトをはじめますが、すぐにいろいろな問題がおきてきます。 計画しても、メンバーが自発的に動いてくれない。 集客も予定通りにいってない。ガラガラかも。どうしよう。 やばい。このままだと大変なことになる。 こんな時、あなたならどんな気持ちになりますか? ほとんどの場合は「理想と現実のギャップ」にショックを受けて、感情的な態度をとってしまうのではないでしょうか。センゲは、そのような態度を「エモーショナル・テンション」と呼び、学習の妨げになると注意を喚起しました。 例えば、こんな反応です。 物事がうまく行かない時に「エモーショナル・テンション」に落ち込むと、ほんとうにつらい精神状態になっていきます。僕もそうだし、誰しもが経験あることだと思います。 こんな時、わたしたちはどうすればいいのでしょう? 僕は、次の5つのステップで、この「エモーショナル・テンション」を「クリエイテイブ・テンション」に切り替えるよう心がけています。 ① 自分の不機嫌さと、そのの原因に気がつく この状態になると、仕事を離れても気分の切り替えができず、気持ちが塞いでしまうことが多い。ご飯食べても、人とあっても、なぜかブルーになったり、不機嫌になったり。そんな時の最初の一歩は「自分の不機嫌さ」に気がつくこと。そして、自分の心を内省して、無意識の中でうごめくイライラの原因「理想と現実のギャップ」を発見することです。 ② 今の自分、今の状態を、そんまんまに受容すること イライラのことを見つけたら、次に自分に優しくなること。だって、今の自分や現実を直ちに変えることは、きっとお釈迦様でもできません。だから、無理に現実を変えようとは考えず「これがわたしだし、これが現実。今はこれでいいんだ」と、無条件に受容してあげる。そうすると自己否定がとまり、ちょっと気持ちが楽になります。 ③ 結果ではなく「学習にこそ価値がある」と意味づけを変える 目の前にある現実と理想とのギャップは「学習するためのエネルギーであり、自己成長のためのチャンス」なんだと、現実をとらえ直してみる。「現実そのもの」ではなく「現実に対する「自分の中の意味づけ」を変えてみる。ここがターニングポイントです。 ④ 今、目の前にあることに集中する 今の現実を学習のチャンスととらえたら、あとは 自分の持つ心理的エネルギーを100%、今に集中する。心のカメラのピントを、今この瞬間にぐっとフォーカスするようなイメージを持つといいと思います。すると、自然と「過去への後悔」と「未来への不安」という、自分を苦しめる悩みの素が頭の中から消えてゆき、ポジティブな気持ちが復活してきます。 ⑤ 自分の持つ創造性を発揮する ここではじめて、今まで自分がたどってきたプロセスを客観的に振り返り、未来をよりよくするヒントを探します。自己否定は、学習にはマイナス効果しかないのでご法度です。効果的なのは、同じ環境の友人がいると想像し、友人の相談にのるイメージを持つことです。(自分のことになるとだめになっちゃうメカニズムを「ソロモンのパラドックス」といいます。これはまた別の記事で) そこで学びのタネを発見したら、未来をつくるアクションをクリエイティブに考えてゆきます。自分の悩みを打ち明けて、チームの仲間に相談するのもいいでしょう。 このプロセスを体得できると、常に 自分の持つ潜在能力を100%活かす ことができるようになります。 結果はどうでるかわからないけれど、少なくとも自分のできるベストの結果を出すことができるし、最高の成長を得られます。そして多くのケースでは、あなたのポジティブな態度に対して、まわりから称賛の目で見られるようになるでしょう。 これが「クリエイティブ・テンション」のつくりかたです。 これができると、ほんとうに人生が変わります。 ぜひ、チャレンジしてみてくださいね。 きっと、今日よりいい明日が待ってますよ😊 【今日のまとめ】

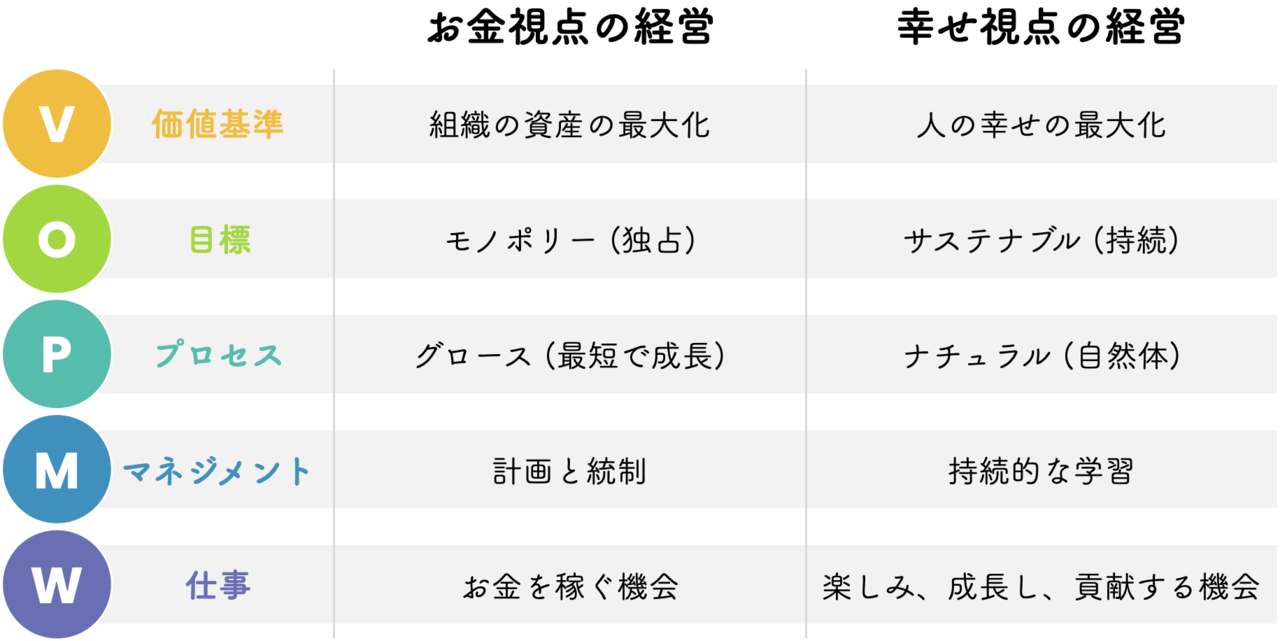

1. 理想と現実のギャップは、自分自身を成長させる創造的なエネルギーである。 2. 感情的にならず、創造的な態度を身につけるられると、人生が大きく変わる。 3. そのためには、現実を変えようとせず、現実に対する意味づけを変えること。 4. そうすると、今に集中できて、今の自分にできるベストな結果を生み出せる。 5. 大切なのは学習と自己成長。結果はあとからついてくるので、気にしない。 ■ 幸せ視点の経営学を日常に活かすシリーズ ・ 落ち込むか、楽しむか、それが人生の分かれ道 ・「売上を求めると、売上は逃げていく」の法則 ポジティブな態度を身につけたい。さらに、現状をよくするための、もっと具体的な解決策を学びたい。そういう方は hintゼミ へどうぞ。 学習院大学の講義が終わっでブログが途絶えていたので、これからは趣をかえて「幸せ視点の経営」や「業界破壊企業」について、ノート感覚でブログしていこうと思います。 はじめの一歩は、幸せ視点の経営に対する、根本的な疑問から。 「幸せ視点の経営」というと、反射的にいただくのが「でも、売上や利益は大切ですよね」という質問です。売上や利益は大切。それに反対する人はいないし、僕も心からそう思います。売上や利益がないと、会社は持続することができないからです。 経営者の考え方を「お金視点」と「幸せ視点」とわけて、その特徴をまとめてみました。ほとんどの企業は「お金視点」で経営してますね。株式会社の仕組み自体が「株主視点(投資家視点)」でつくられたものだからだし、上場して株主が強くなると、より短期的な利益を求められるようになるからです。 では「お金視点」で売上を必死に求めたら、ほんとうに売上は上がるのでしょうか。 商品やサービスをよくしたり、売れる仕組みをつくったりすることはもちろん大切。でも会社の実力以上に「無理にでも売上をあげたい」と思うのが経営者の常。そこで、細かく数値目標を立てて、それを達成しようとすることになります。 でも、僕はそういう過度な管理には反対する立場をとっています。 なぜなら、売上は求めると逃げてしまうものだから。 お客さんの立場になれば、わりと当たり前です。こちらの話を聞かずに契約を急ぐ営業マンからは逃げたくなっちゃうし、少なくとも「私、ずっとこの人から買おう♡」とは思わないもの。 それに、その営業マンこそかわいそう。課長から「予算必達だぞ!ギャップを埋めるプランを今日中に出せ!」なんて詰められたら、お客さんのことなんか考える余裕なんて1ミリもないからです。 結果を求めると、結果が逃げてしまう。 ここに経営の本質があるんじゃないかなと思ってます。 じゃあ、なんで管理者はそう思ってしまうのか。 それは、若いころの経験が生んだメンタルモデルが原因かも知れません。 毎日勉強すれば必ず成績はあがる。毎日トレーニングすれぱ必ず身体能力が高まる。自分を律することができる成績優秀だった人ほど、出世して管理職になる傾向があります。そして、みずからの成功体験から「組織も厳しく律すれば成果を出せるはず」と思ってしまうのでしょう。 でも「勉強や運動」と「営業」は根本的に違う。勉強や運動は「自分が頑張ればいいこと」ものだけど、営業は「人を相手にすること」であり、人には「心」があるからです。 人は誰しも「自分が主役の人生」を送っていて「自分の行動は、自分で決めたい」と思って生きてます。買えと言われれば買いたくなくなるし、売れと言われれば売りたくなくなる。したいことがあっても、無理にすすめられるとしたくなくなる生き物なのです。 だから、成果をあげようとすると、成果は逃げていく。 じゃあ、どうすればいいのか。それは「急がばまわれ」でいくことです。それをわかりやすく分解したのが、ダニエル・キムが提唱した「成功循環モデル」です。 こちらは「売上は求めると逃げてしまう」ことをあらわしたサイクルです。 無理に売上(結果)をあげようとすると、人への強制が増えていく。そのため、メンバーにストレスがかかり、人間関係が悪くなる。「結果だけあげればいいんだろ」ってことになり、それ以外のことに無関心になる。そういう組織はパフォーマンスが落ちるので、管理者の眉が釣り上がり、予算必達の圧力が強まっていく。地獄のようなサイクルです。 では、どうすれば「いいサイクル」を作れるのでしょう。それは、面倒でも「メンバーの人間関係」を高めていくこと。まずは対話から始める。リーダーが胸襟をひらいて、みんなで率直に話し合い、信頼関係を築く。すると前向きな気持ちになり、いいアイデアが生まれ、一人ひとりが自律的に行動するようになる。そういう組織はパフォーマンスがいいから、結果を出してさらに結束が固める。幸せなサイクルです。 これが、チームの成功を生むための「いいサイクル」です。 「幸せ視点の経営」とは、この成功循環モデルを基軸として、さらに、どうすればメンバーひとりひとりが仕事に熱中できるか、どうすれば息のあったコラボレーションが生まれるか、どうすれば個人のワクワクと組織の目標がひとつになるか、ということを一つずつ知見と技術に基づいて実現していく経営のことです。 ただし「幸せ視点の経営」は「お金視点の経営」よりむずかしい。それは人間に対する深い理解や、自分自身の人間的な成長、さらに動機づけや場の安全性を高めるための知見や技術の習得が必要となるからです。このあたりを話し始めると、延々と長くなってしまうので、次回以降のテーマとしましょう。(もっと知りたい方は こちら へどうぞ) 最後に、大切なことをひとつだけ。 やっぱり「結果」も「人間関係」も大切だから、両方とも同時に実現しよう。 と欲張るのは「ご法度」だということ。 そのふたつを同時に求めると、数値化されてわかりやすい「結果」の方が重視されて、必ず悪い循環に入っていきます。しかも、矛盾する指示による「言行の不一致」によって、リーダーの信頼は毀損することになってゆきます。 いや、そんな時間はない。もうほんとにギリギリのところなんだ。 その気持ち、痛いほどわかります。僕がほんとうにそうだったから。でも、そんな失敗経験が教えてくれたことは「無理に結果を出そう」とせずに「成功の循環をできるかぎり高速で回す」ことが大切だということ。 リーダーがメンバーに悩みを打ち明け、情報をオープンにして、彼らの意見を傾聴する。そして組織をよくするための第三案を熱意をもって話し合うこと。そこから起死回生のアイデアや、それを実現するためのチームの一体感がでてきます。この学びのサイクルを高速化するのです。 何度も何度も失敗して、熱いヤカンにさわって学んできた僕がいうのだから、間違いありません😁 リーダーは悩みをひとりで抱えるのをやめて、今からメンバーに話しかけてみましょう。きっとそこから、いい循環は始まります。 【今日のまとめ】 1. 結果をあげようとすると、結果は逃げてしまう。 2. 成功の循環を常に意識する。胸襟を開き、対話することから始める。 3. さらに「幸せ視点」の知見や技術を知ると、チームは萌えて自走する。 4. 二兎 (結果も人間関係も) 追う者は、一兎も得ず。 |

著者ビジネス・ブレークスルー大学教授、現役起業家の斉藤徹です。人を幸せにしたいと願う起業家や社会人を育て、一緒に世界をもっと優しいところにする活動をしてます。 アーカイブ

8月 2021

カテゴリ

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード