|

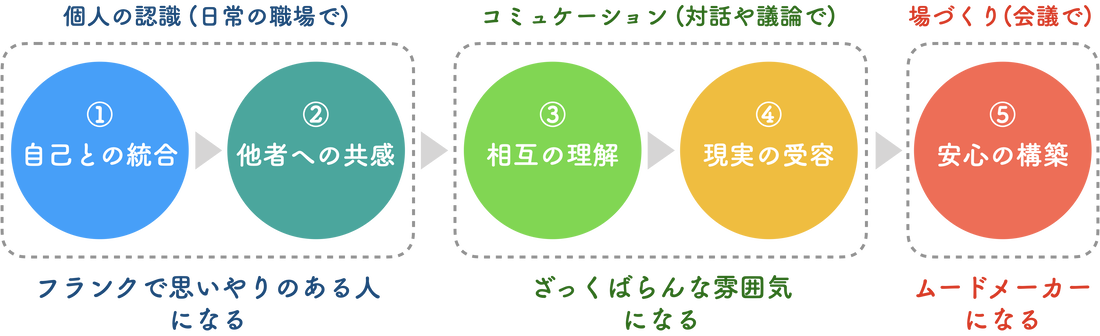

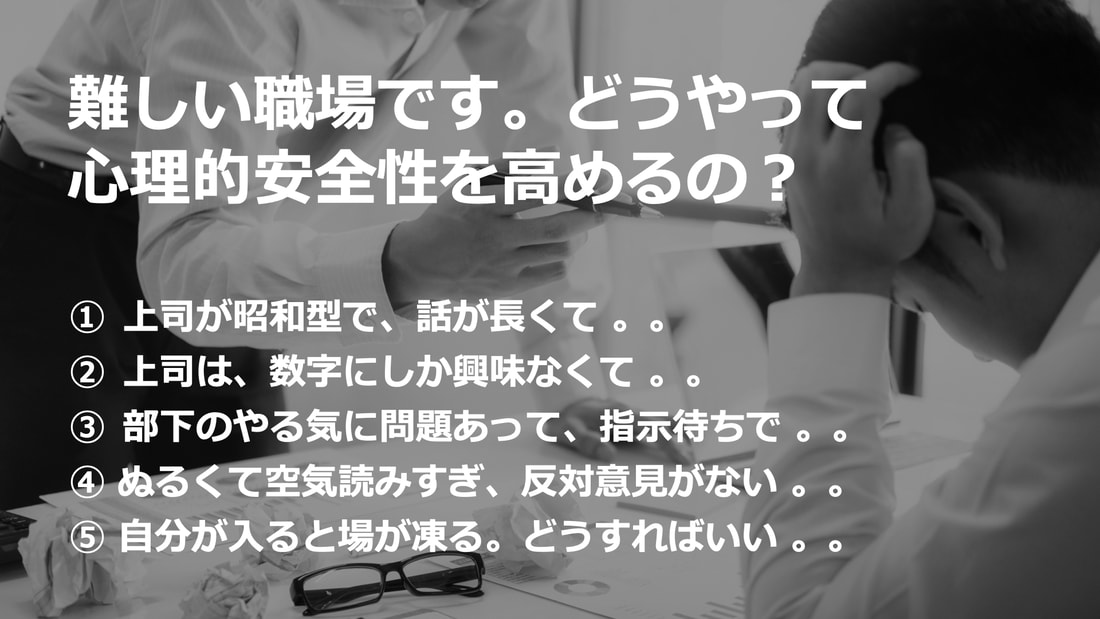

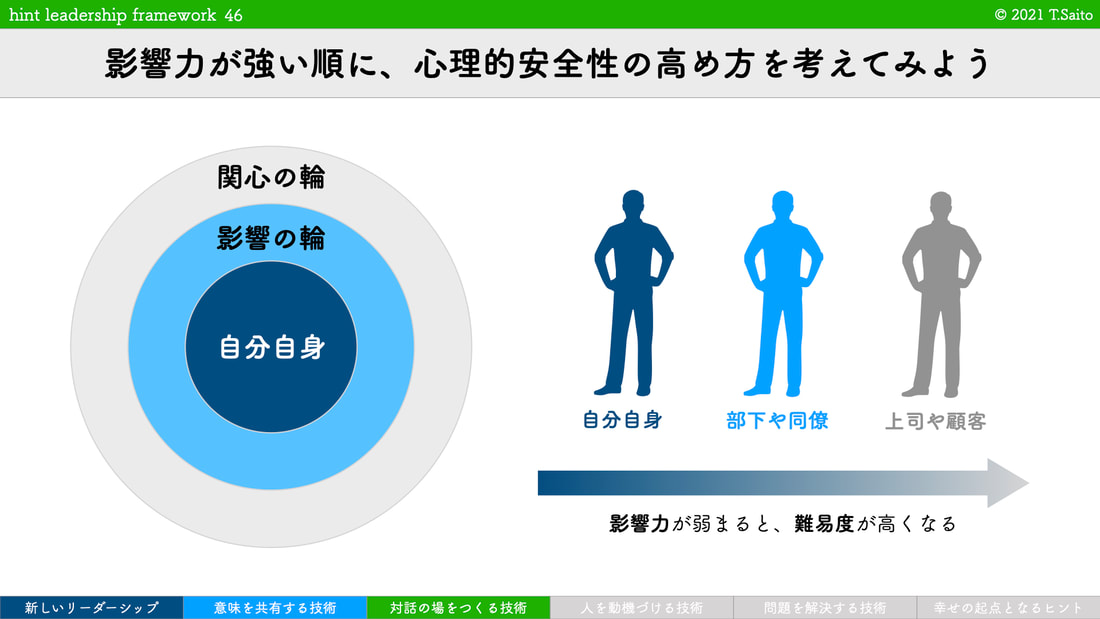

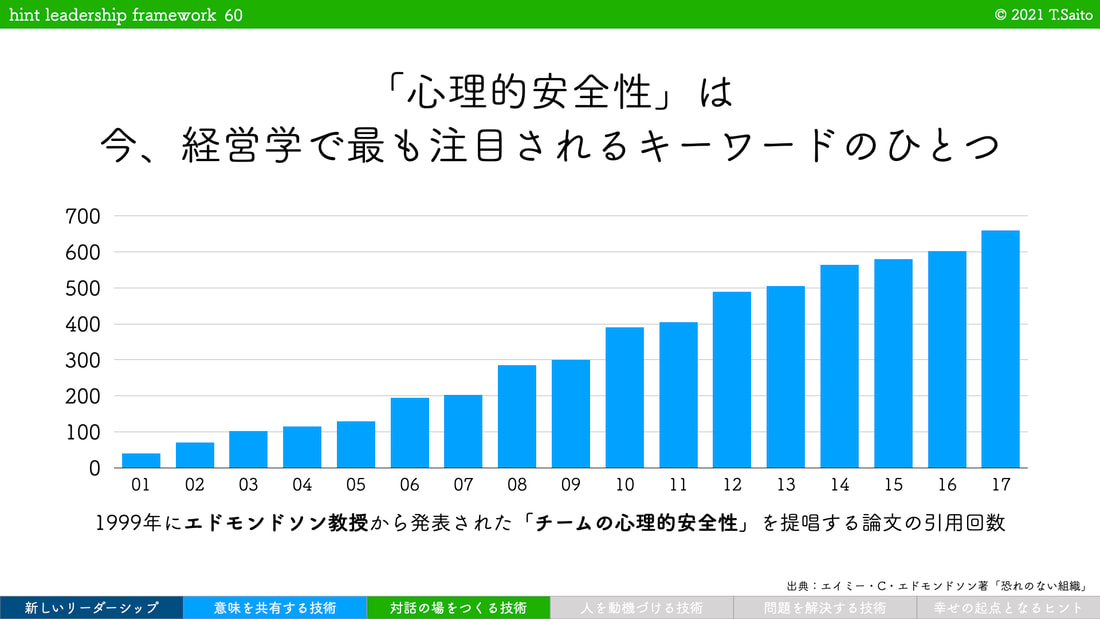

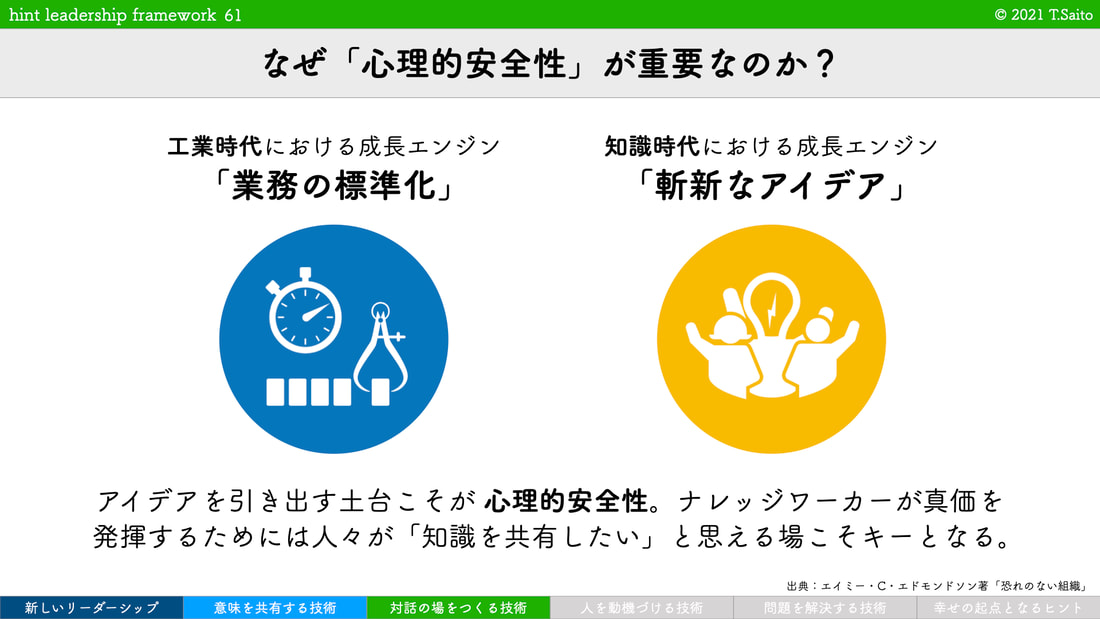

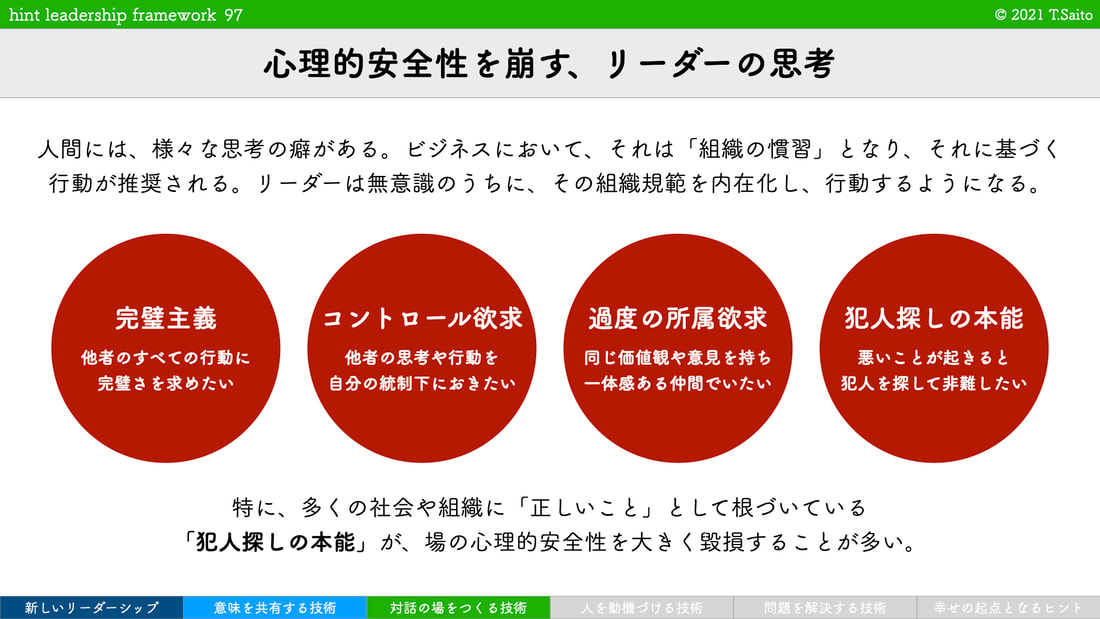

hintゼミ21秋期(10期) 無料体験講座のテーマは「心理的安全性」です。 約500名の方が参加した三ヶ月前の講座に、大幅なアップデイトを加えてみました。 この「心理的安全性」は、hintゼミ内でも、最もホットなテーマです。 ゼミは「心理的に安全な場をつくる」ための実験と情報交換の場となり、 日々、メンバー間で、その知見と技術が蓄積されています。 心理的に安全な場をつくる。この言葉、バズワードのように流行ってますが、 言うのとやるのは大違いで、なかなか一筋縄ではいきません。例えば、 ・ 他者の期待に応えて話そうとする「自分」をどう変えればいいのか ・「言いにくいこと」を相手に伝えるには、どのような言い方をすればいいのか ・「悪い結果や反対意見」を、冷静に受け入れるにはどうすればいいのか なんてことなんてこと、ひとつひとつが大変です。 それに、人の心は移ろいやすく、事あるごとに不安な気持ちに囚われてしまいがち。 心理的安全性は、とても脆いものなのです。 いつも「本音で話しあえる場」を維持するには、知見や技術の習得が欠かせません。 この講座では、最新の経営理論と多数の現場事例に基づき、 心理的安全性を構築するための技術を、次の五つにまとめました。 これらをどう実現するのか、ひとつずつ具体的にお話していきます。 あわせて、この講座では、心理的安全性を高めるために欠かせない 「コミュニケーションの技術」や「コーチングの技術」を組み込みました。 反対意見をどう伝えればいいのか、どんな問いがやる気を引き出すのか。 心理的に安全の場づくりの技術とは、単なるお花畑ではなく、 すぐれたアイデアを創出し、成果を生むためのメソッドです。 「厳しい上司」や「やる気のない部下」など 悩みの尽きない関係性についても目をそらさずに 現実の職場でチャレンジしている方の声も交えて考えていきます。 全4回の流れは、次のとおりです。 ・9/03 基礎講義:心理的安全性に関する知見やノウハウを、総まとめで学ぶ ・9/07 技術講義:すべてのメンバーに必要なコミュニケーションの技術を学ぶ ・9/10 技術講義:リーダーに求められるコーチングの技術を学ぶ ・9/13 実践講義:心理的安全性の落とし穴、具体的な解決方法を学ぶ 初回9/3のスライドは、このような流れです。 なお、この資料は「hintゼミのページ」からダウンロードできます。 9/03 基礎講座「心理的に安全な場づくりの技術」(スライドショー) いずれの回にも斉藤は参加し、質疑応答にもご質問が尽きるまでお答えします。 では、みなさまとお会いできるのを楽しみにしてますね!. 僕は、日常的に「hintゼミ」に参加いただいた受講生の方々から、職場の切実な悩みをお伺いしています。その数はすでに数百ケースに及びますが、それぞれが異なる環境で、さまざまな悩みがあると改めて感じてます。 経営学の理論をベースに、多様な環境の中で実践し、その結果をフレームワーク化していく。このような理論と実践を相互作用させる知のサイクルを何度も回すことで生まれたのが「hint リーダーシップ・フレームワーク」です。 中でも、今回は特に「むずかしい職場における心理的安全性の高め方」にフォーカスし、講座スライドを作成してみました。このアプローチで「職場がほんとによくなった!」と多くの喜びの声をいただいているメソッドです。 「ケース別 心理的安全性の高め方」講座スライド (クリックすると進みます) 実際に現実の職場のお話を聞いていて、 うーん、これはむずかしいなと思うケースは、 ① 上司が昭和型で、場の安全性などにはまったく無頓着で困ってる。。。 ② 上司は結果と数字にしか興味がない。そういう話をしても聞いてくれない。。。 ③ 部下のやる気に問題があって、自らは発言せずに、指示待ちで。。。 ④ 仲はいいと思うのだが、空気を読みがちで、反対意見がでてこない。。。 ⑤ 自分に課題があることはわかった。でも何から初めていいのかわからない。。。 などに類型化されます。これを「7つの習慣」でコヴィーが話した 「影響の輪」(関心があり、自分に強い影響力がある範囲) と 「関心の輪」(関心はあるが、自分はあまり影響力をもたない範囲) として わかると、次の図のように分類されます。 今回のケースでは、この三つのタイプをベースに どのように心理的安全性を高めてゆけばいいのかをまとめました。 なお、この講座スライドは「みんなの図書館」に入れてありますので、 いつでも閲覧やダウンロードいただくことができます。 「ケース別に考える、心理的安全性の高め方」というスライドです。 ぜひみなさまの職場に活かしてもらえればと思います。 Join the dots「みんなの図書館」 https://www.join-the-dots.net/download.html また、動画や対談も含めて、 生の声で聞いた方がはるかに理解が深めると思います。 ご興味ある方は、hintゼミ無料体験講座に申し込みください。 6月26日(土) 20:00-21:30 にて、 hintゼミ8期の方も4名が参加し、 リアルなお話をさせていただきます。 無料講座の申し込みはこちら https://forms.gle/41dEhrhnmGKM9Zbf7 今期のhintゼミ募集講座はこれでおしまい。 心を込めてお話させていただきます。 ご質問も大歓迎。話がつきるまでお付き合いしますので 講演で、いろいろお話しましょう。 hintゼミ第9期 無料体験講座のテーマは「心理的安全性」です。 ゼミ内でも、この「心理的安全性は最もホットなテーマとして、 さながら「心理的に安全な場をつくる」ための実験と情報交換の場となり、 日々、ゼミ内の間で、その知見と技術が蓄積されています。 この「心理的安全性」が世界的に注目されたのは、 4年間にわたる「グーグルの生産性改革プロジェクト」の中で チームの生産性を高めるために「最も重要な成功因子」で あることが発見されたからです。 ここで「心理的安全性が高い場」とは、 誰に対しても、本音で意見を言いあえる場のことであり、 逆に「心理的安全性の低い場」とは、 対人関係のリスクが健全な仕事を阻害してしまう場のことです。 なぜ、この心理的安全性が大切なのか。 心理的安全性の権威として知られるエドモンドソン教授は 工業時代から知識時代への変化の結果であると考えました。 では、場の心理的安全性を壊すのは誰か? 多くの場合、場に対して影響力の強いリーダーです。 それはなぜか。 個人的なキャラクターではなく「責任感の罠」からなのです。 具体的に、リーダーが陥りやすい罠はどういうものでしょう? では、現実に、この心理的安全性を高めるためにはどうすればいいのか。 ・厳しすぎると、みんなが萎縮して、心理的安全性が下がる。 ・仲良くなりすぎると、同調圧力が高まり、心理的安全性が下がる。 ・気を使いすぎても、空気を読む場になり、心理的安全性が下がる。 理解はできるが、実践できない。その典型とも言える「心理的安全性」に関して ・6/19 基礎講義:わかりやすく必要な知見やノウハウを集約し ・6/23 技術講義:もっとも大切なコミュニケーションの技術を学び ・6/24 技術講義:リーダーに求められるコーチングの技術を学び ・6/26 実践講義:ガチガチの場をどうひらくか、シーン別に考えます。 4/19 講義「心理的に安全な場づくりの技術」(スライドショー) なお、技術講義 (6/23, 6/24)では、専門講師も登場します。 6/23は、日本プロフェッショナル講師協会認定講師で講演多数、 書籍も多数出版している 瀬川文子さん (hintゼミ5期) 6/24は、大手電機メーカー海外法人社長で、コーチング資格を持ち、 コーチングによる経営改革の経験も持つ 鈴木勇次さん (hintゼミ5期) ともに、hintゼミを卒業した社会人450名以上が参加する 「hintアカデミー」にて、部活をリードする立場で活躍しており hintの雰囲気や価値もあわせて感じていただけると思います。 ご興味ある方は「hintゼミ 無料体験講座に申し込む」をクリックしてくださいね。 いずれの回にも斉藤は参加し、質疑応答にもお答えさせていただきます。

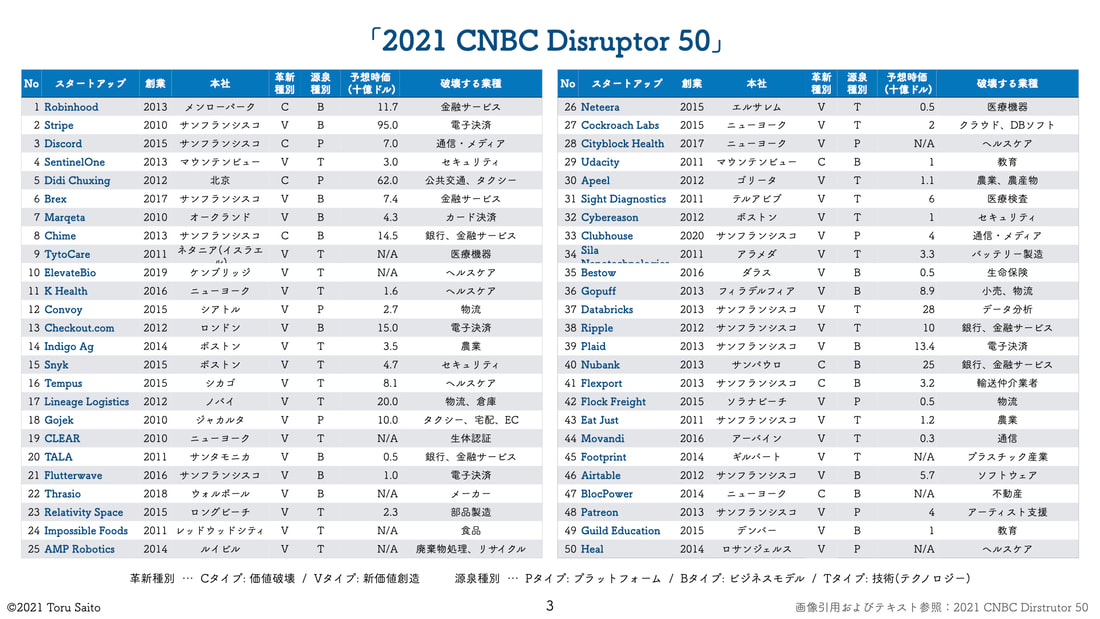

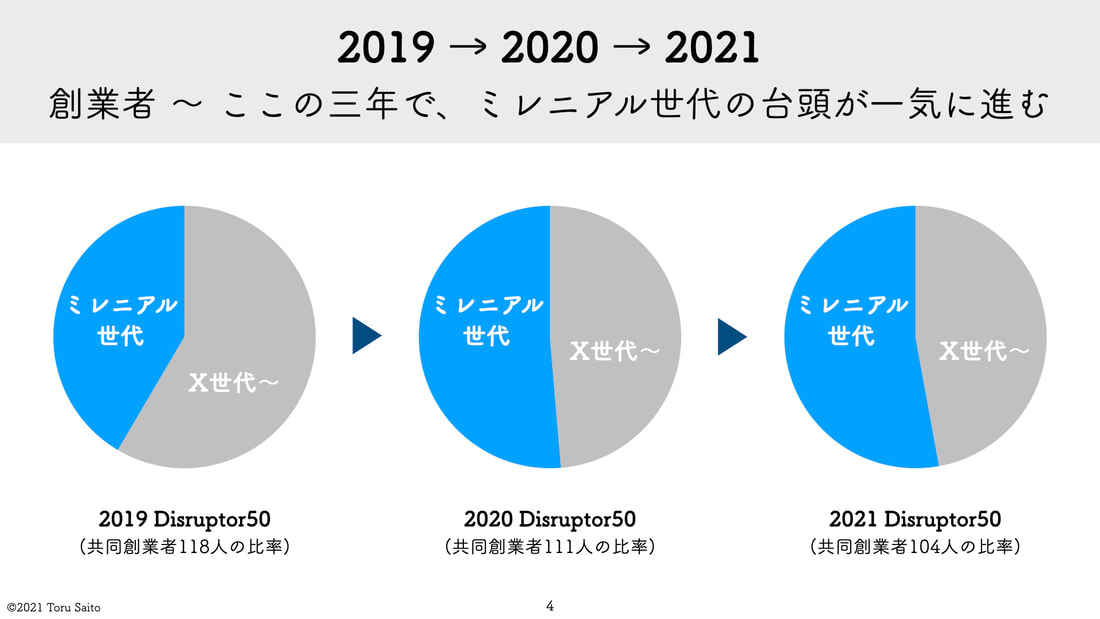

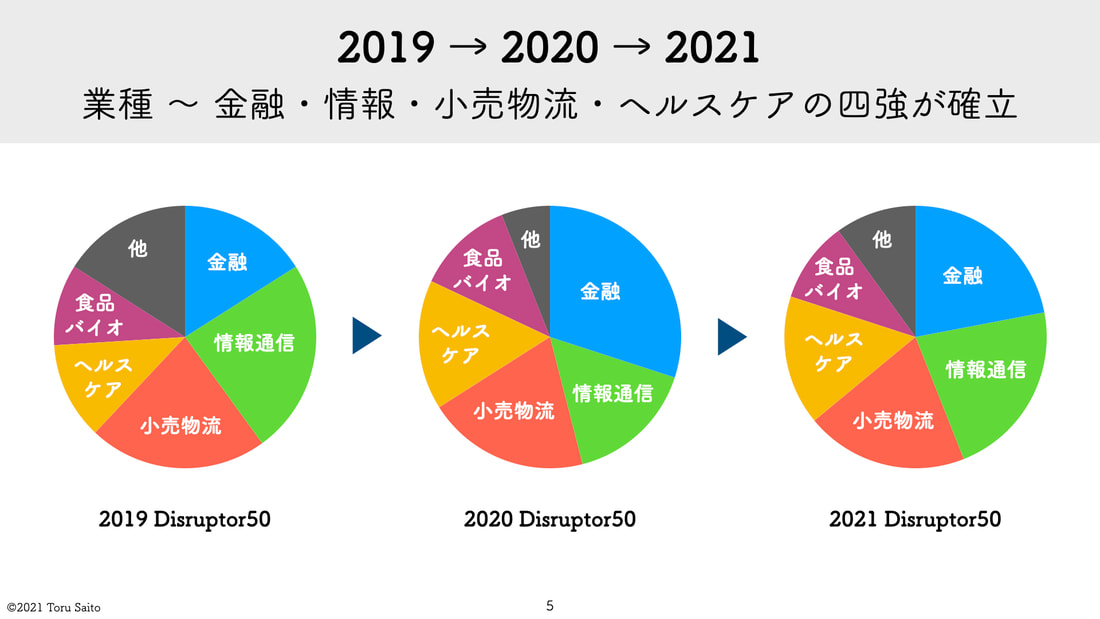

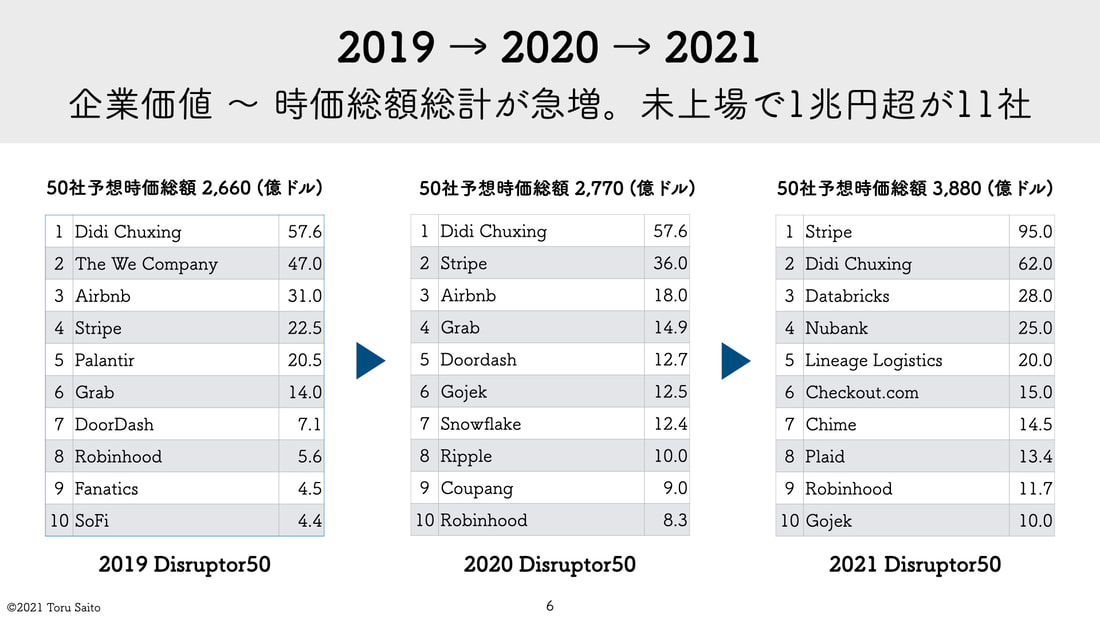

みなさまとお会いできるのを楽しみにしております。 5月25日、2021年「ディスラプター 50」が発表されました。 これは、ニュース専用放送局であるCNBCが、 2013年から毎年選出しているランキングです。 ここでいう「ディスラプター(業界破壊企業)」とは、 業界秩序や商習慣にとらわれずに 斬新なビジネスモデルやテクノロジーを市場に持ち込み、 驚くべきスピードで顧客を獲得している企業のことです。 創業15年以内の未上場企業が対象ですが、 50社の予想時価総額の合計は3,880億ドルで うち36社は10億ドル超の「ユニコーン」です。 VCからの資金調達額も720億ドルに達しています。 この3年間の推移を、グラフにしてみました。 さらに詳しい情報、50社の概要については、こちらの「業界破壊企業ページ」にまとめています。ページの最後には「資料のダウンロード」もあります。ご興味ある方は「2021年版 ディスラプター50 資料ダウンロードベージ」をクリックください。 また、6月14日20:00-22:00 に、この「2021年版ディスラプター情報と最新イノベーション手法」をギュッとまとめた「hintゼミ無料体験講座」を実施する予定です。ご希望の方は「業界破壊企業2021と最新イノベーション手法 無料講演」をクリックしてくださいね。

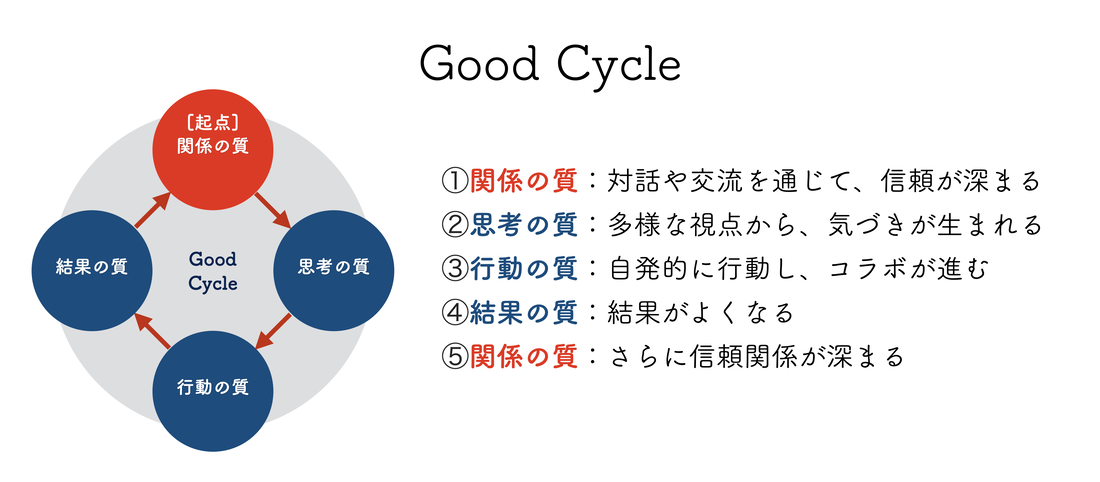

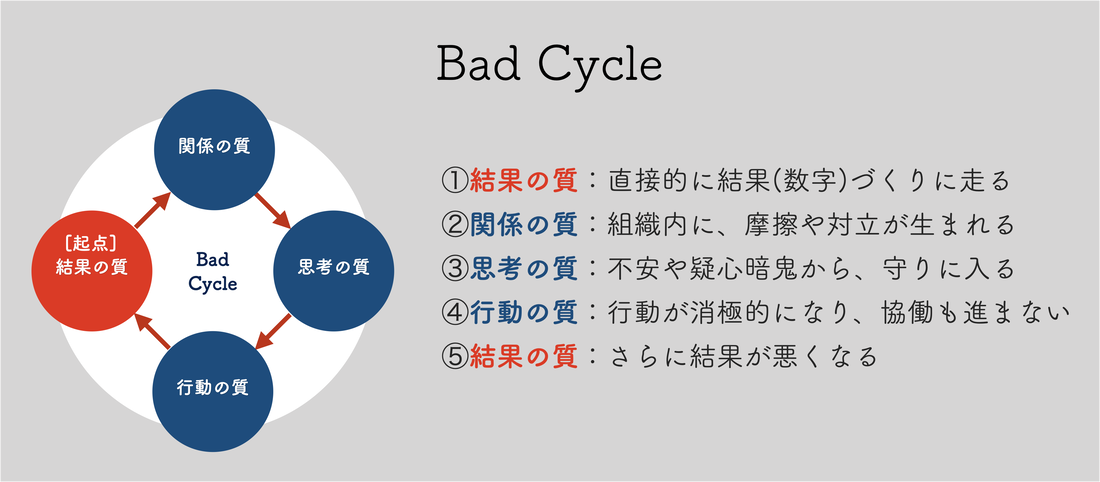

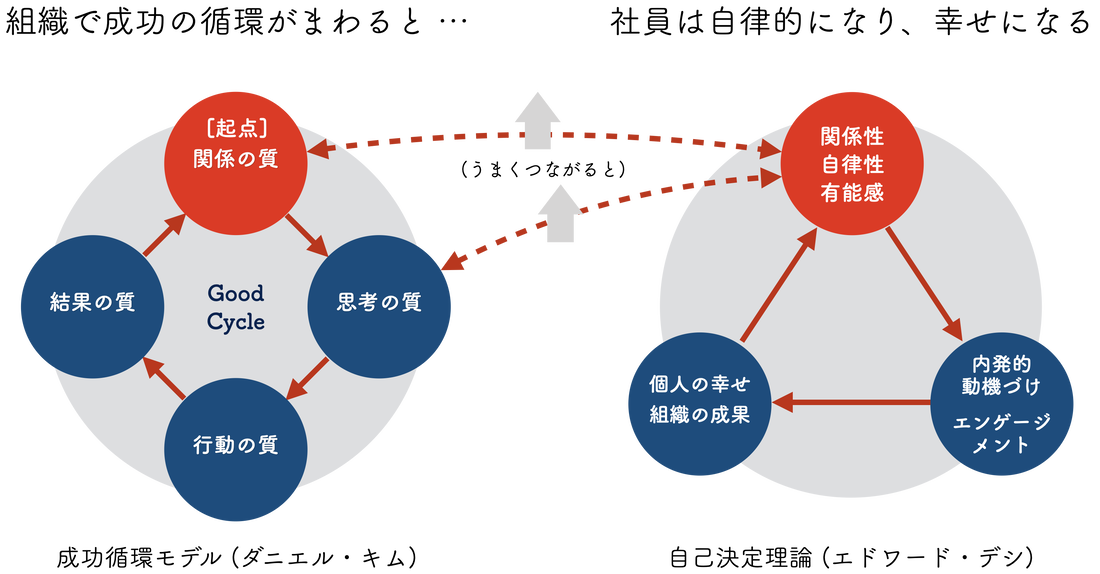

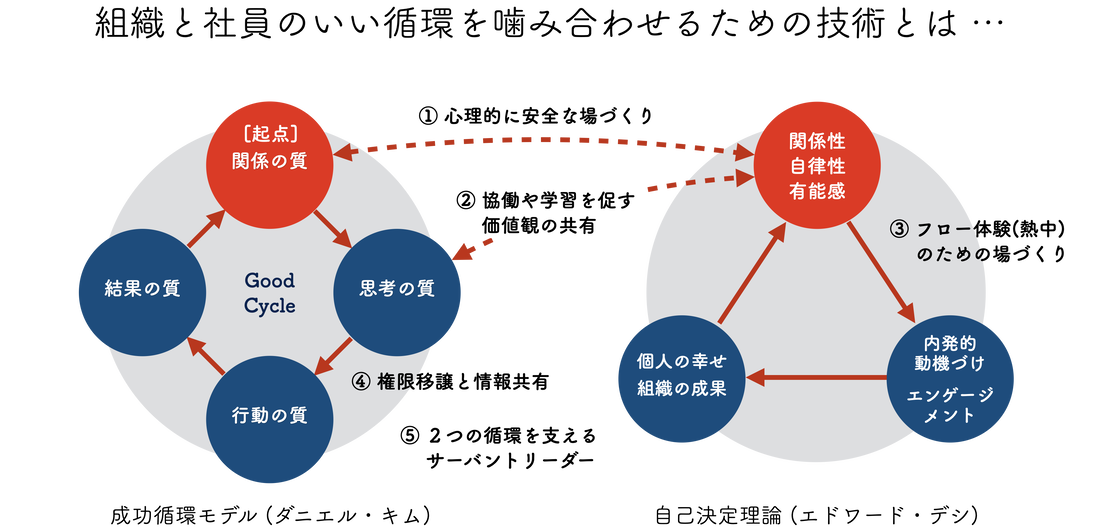

2011年に「ソーシャルシフト」を執筆して以来、 僕は、ひとつのことを考え続けてきました。 それは、「お金視点」で語られてきた経営を 「幸せ視点」でとらえ直せないかということです。 お金は会社の血液です。お金が尽きれば、会社はつぶれます。 僕自身、それを痛いほど経験し、肌身で感じて生きてきました。 では、利益を追求すれば、組織はまわり、成果は上がるのか。 残念ながら、現実の世界はそんなに単純じゃないことを、僕たちは知っています。 なぜなら、成果をあげようとすると、成果は逃げてしまうからです。 ブログ記事 「売上を求めると、売上は逃げていく」の法則 どうすれば「人の幸せ」と「事業の成果」を結びつけて、 持続的に繁栄する経営を実現できるのでしょう。 実は、そのヒントは経営学の中に数多くつまっています。 その貴重な知見を「明日から使える技術」として体系化してお伝えしたい。 それが、hintゼミ創業の志です。 ただし、幸せを価値基準とする「hintゼミ」は、 普通の学校とは遺伝子が異なります。 だから、僕は「hintゼミを組織文化で語りたい」と考えました。 まず、心にひひっかかるのは「幸せ」というあいまいな言葉です。 なので「幸せってなんだろう」をきちんと共有することからはじめました。 カルチャーブック 第一部 (スライドショーで閲覧できます) 続いて、同じぐらいわかりにくいのが「幸せ視点の経営」です。 この言葉が意味することを、誤解がないように言語化して 客観的に伝えることが大切だと考えました。 カルチャーブック 第二部 (スライドショーで閲覧できます) そして、テーマである「幸せ視点のカルチャー」について、 hintゼミでは「幸せ視点の組織運営」をどう実現しているのか その根っこにあるものはなにかを伝えようと思いました。 「hintってどんなとこ?」なんでしょう。 カルチャーブック 第三部 (スライドショーで閲覧できます) hintゼミでは、経営の学びを通じて、 ご縁をいただいたすべての人が「人生の意味」を見つめ、 それを発見できる場になりたいと考えています。 時代の変化を感じ、人生を見つめ、最新の学びを楽しんでほしい。 そして、同じ思いで集まった人たちとの交流を通じて、 天職(コーリング)を発見してほしい。 そんな学びの場をつくっていくこと、 60才を目前に、僕のライフワークはここに絞られました。 なお、この「hintカルチャーブック」は、 hintゼミのページからダウンロードできます。 思いをこめてお話ししてる動画もあります。 この幸せ視点の学びの場にご興味ある方、 ぜひこちらをご覧ください。 hintゼミの新しいサイト https://hint-academy.com/  hintゼミの新しいページ「hintカルチャーブック」をダウンロードできます。 ■ ダニエル・キムの成功循環モデルとは 責任感の強い有能なリーダーほど、陥ってしまう落とし穴。 「売上を求めると、売上は逃げてしまう」の法則 は大きな反響をいただきました。 商売も恋愛も同じこと。焦って結果を求めると、結果が逃げてしまうことになる。 それをわかりやすく可視化したのが ダニエル・キムが提唱した「成功循環モデル」です。 いい結果をだしたいのであれば、信頼関係を築くことから始める。すると、多様なアイデアが生まれ、コラボレーションも進む。当然、パフォーマンスにつながり、さらに人間関係がよくなる。。幸せなサイクルですね。 一方、失敗の循環はどうなるか。 実はサイクルは同じですが「起点」が異なるのです。図式化すると、こうなります。 数字(結果)をつくろうとして、リストラしたり、社員に無理をさせると、組織内に摩擦が生まれる。疑心暗鬼から保身に走り、社員同士も協力しない。結果がでないので、管理者の眉はさらに釣り上がる。沈みゆく企業にありがちな風景ですね。 ビジネスは結果がすべてである。数字をつくれる人が出世する。 そんなビジネスの常識的な考え方が、実は成果を落としているのだ。 成果至上主義に警鐘を鳴らす理論とも言えるでしょう。 ■ ちょっと待て。「成功循環モデル」はほんとうなのか? しかし、この「成功循環モデル」はほんとうに正しいのでしょうか? リアリストの経営者であれば、こういうでしょう。 「関係の質なんか高めたら、組織が馴れ合いになって、真剣な議論もできなくなるよ。そもそも指示待ちや怠ける社員はどうするんだ。厳しさがないと彼らは動かないだろう」 さらに、やり手のボスはこうも言うでしょう。 「そんなまどろっこしいことしなくても、全部いっぺんにやればいい。朝礼で理念を暗記させる。目標を明確にして、達成した人に報酬を与える。それを発表するイベントで社員が交流すればいい。効率こそが成果をあげるんだ」 確かに、そう言われてみれば、そうかもしれない。 そして、ある意味、経営者の疑問や危惧は正しい。 「成功循環モデル」は、無条件できれいに回るものはないからです。 ■ 「成功循環モデル」の背景にあるシステム思考 この「成功循環モデル」は、個々の要素だけに着目するだけでは、複雑な問題は解決できない。要素のつながりを理解することこそが大切なのだという「システム思考」に基づいた理論です。 ダニエル・キムは論文の中で、典型的な例として「成功循環モデル」を提示していますが、本当に伝えたかったことは「成果をあげる知見や技術を学んでも成果はでない。大切なのはそのつながりを理解することだ」ということ。 モテる人から「とっておきの口説きのテクニック」を伝授してもらっても、それを初対面で使ったら、確実に引かれてしまう。ものには順番というものがある。なぜなら、人には心があるからです。 「関係をよくするメソッド」「思考を高めるメソッド」「行動をよくするメソッド」「結果を高めるメソッド」などをバラバラに実践しようとしても「成果を生むための全体像、個々のつながり」が理解できていないと、成果にマイナスに働きかねない。例えば、 ・「関係の質」を高めようとして、イベントへの参加を強制する ・「思考の質」を高めようとして、朝礼によって価値観を刷り込もうとする ・「行動の質」を高めようとして、高額の報酬金と厳しいノルマを課す これらの施策は、社員の自律性を奪い、結果として「思考の質」を落としてしまいます。 ダニエル・キムが提唱した「成功のための核心」とは、心理的なつながりを考慮しない個々の施策は、社員の自律性(内発的動機)を削ぐことになり、結果的に失敗につながるということでしょう。 エドワード・デシの「自己決定理論」によると、社員は3つの欲求、①自律性 ②有能感 ③関係性 を持っており、これらが満たされると、社員は前向きになり、持てる潜在能力を発揮するとしています。 ・自律性 自分自身で選択して行動したい ・有能感 自分が有能であると感じたい ・関係性 人と理解しあい、支えあっていると感じたい では、この2つの理論を結びつけるとどうなるか。試しに図式化してみましょう。 ■ 2つの循環をつなげる技術 大切なことは、協働の循環を示す「成功循環モデル」と、個々の社員の動機を示す「自己決定理論」をいかに緊密に結びつけるか。そして、そのためにはいくつかの知見や技術が必要になるということです。 ふたつの循環を噛み合わせるための技術を図式化したものが、以下のチャートです。 「成功循環モデル」の順に、必要な技術や施策をまとめてみましょう。 ① 人間関係の質を高めるために最も大切なことは「心理的に安全な場」をつくること ② 社員が協働し、学習する組織をつくるには、その大切さを説く「価値観を共有」すること ③ 仕事から有能感や幸福感を感じるためには「フロー体験が生まれる場」をつくること ④ 自律的な思考を行動に移すには、現場社員に「権限移譲」と「情報共有」を徹底すること ⑤ 全体のつながりを理解し、個々の社員を支援する「サーバントリーダー」を育てること これらを個々に磨いても、全体のつながりが理解されていないと、他部門が実施している施策と打ち消しあって徒労に終わったり、時には現場社員の混乱を招くことにもなりかねません。 成功循環の流れを理解しながら個々を磨いていくことで、循環の質が高まり、スピードが加速するのです。また、この全体像は、トップやリーダーだけが理解するのではなく、現場社員にまで共有することが大切です。 なぜなら、人間は意味を理解して、はじめて動く生き物だからです。 個々の施策については、この記事ではカバーできませんので、以下のベージの資料をご覧ください。疑問であげた「仲が良すぎる関係の問題点」や「やる気のない社員への動機づけ」なども、資料の中に含まれています。それぞれPDFをダウンロードも可能です。 7つの資料がダウンロードできる「無料体験講座ページ」 https://www.join-the-dots.net/free-seminar001.html 【今日のまとめ】 1. 個々の要素を高める施策は、全体のつながりを理解してはじめて効果がでる。 2. 成功循環をまわすためのカギは、社員のやる気(内発的動機)を意識すること。 3. 自律性、有能感、関係性。3つの欲求を満たすことが、やる気に直結する。 4. 成功循環の質とスピートを高めるには、5つの施策がもれなく重要となる。 ■ 幸せ視点の経営学を日常に活かすシリーズ ・ 社員を管理すべきか、信頼すべきか。それが組織の分かれ道 ・ 落ち込むか、楽しむか。それが人生の分かれ道 ・「売上を求めると、売上は逃げていく」の法則

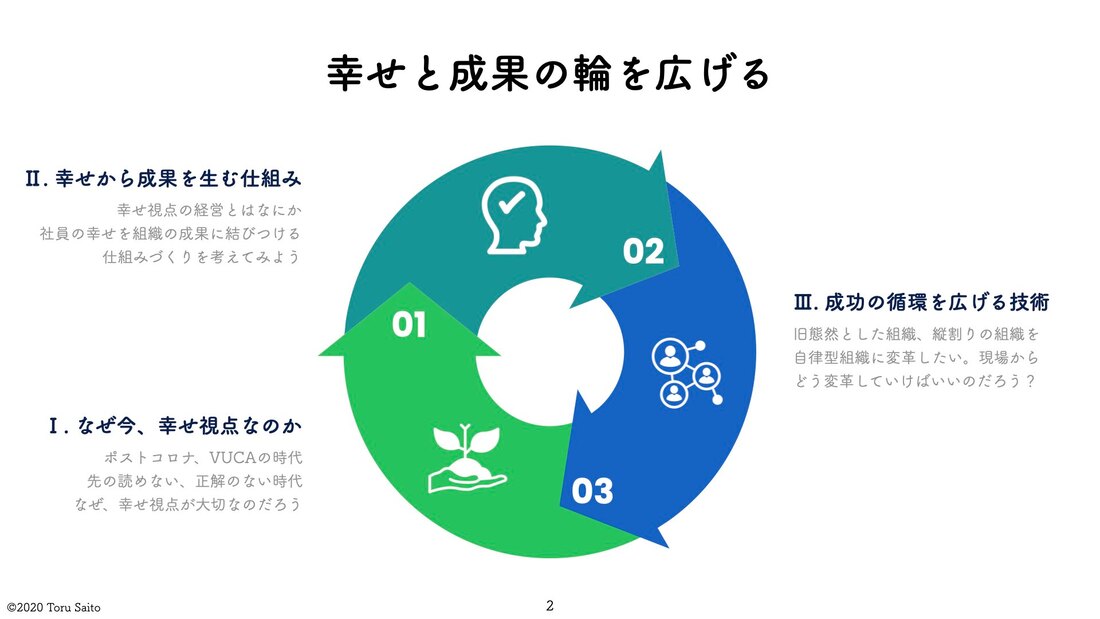

大学で教えている経営学120時間分のエッセンスを集約した講義<全7回>。今回は、第五回目12月6日(日)10時から予定している講座「幸せと成果の輪を広げる 〜 ボトムアップで組織を革新する技術」について、その「サマリースライド」を公開したいと思います。

実際の講義はこれよりボリュームがありますが、見ていただければ、当日のおおよその流れはわかるかなと思います。 なお、この講義は「hintゼミ 経営学クラス」から抽出したもので「すごいチームのつくりかたシリーズ」の三回目にあたります。ここで、すごいチームとは「みんなが幸せで、すごい成果をあげるチーム」のこと。経営的に見れば「持続的に成果をあげる自律型組織」をいかにつくるかという視点です。 ■ すごいチームのつくりかたシリーズ A. 11月26日(木) 20:00-21:30 心理的に安全な場づくりの技術 B. 11月28日(土) 10:00-11:30 穏やかに導くリーダーシップの技術 C. 12月06日(日) 10:00-11:30 ボトムアップで組織を革新する技術 (← これです) S. 12月09日(水) 20:00-21:30 すごいチームのつくりかた総集編 講義スライドについてはぎりぎりまでアップデイトしており、セミナー当日に配布する予定です。なお「すごいチームのつくりかた」「すごい事業のつくりかた」全7回について俯瞰したい方は、こちらの記事をご覧ください。 経営学 120時間分のエッセンスを集約した講義 <全7回> を、なんと無料で公開! https://www.join-the-dots.net/blog/hint0012 11月23日現在で、約400名の方から申込みをいただいており、Zoomの枠を広げて対応させていただきます。講座の申込みは、このフォームからどうぞ。

大学で教えている経営学120時間分のエッセンスを集約した講義<全7回>。今回は、第四回目11月29日(日)10時から予定している講座「事業を成功に導く、最初の一歩 〜 最短距離で商売を繁盛させる技術」について、その「サマリースライド」を公開したいと思います。

実際の講義はこれよりボリュームがありますが、見ていただければ、当日のおおよその流れはわかるかなと思います。 なお、この講義は「hintゼミ イノベーションクラス」から抽出したもので「すごい事業のつくりかたシリーズ」の二回目にあたります。ここで、すごい事業とは「笑顔や幸せを生み、自然と売れてゆく事業」のこと。経営的に見れば「社会に貢献し、持続的に成長する事業」をいかにつくるかという視点です。 ■ すごい事業のつくりかた A. 11月27日(金) 20:00-21:30 事業アイデアの創出と企画の技術 B. 11月29日(日) 10:00-11:30 最短距離で商売を繁盛させる技術 (← これです) S. 12月11日(金) 20:00-21:30 すごい事業のつくりかた総集編 講義スライドについてはぎりぎりまでアップデイトしており、セミナー当日に配布する予定です。 なお「すごいチームのつくりかた」「すごい事業のつくりかた」全7回について俯瞰したい方は、こちらの記事をご覧ください。 経営学 120時間分のエッセンスを集約した講義 <全7回> を、なんと無料で公開! https://www.join-the-dots.net/blog/hint0012 11月23日現在で、約400名の方から申込みをいただいており、Zoomの枠を広げて対応させていただきます。講座の申込みは、このフォームからどうぞ。

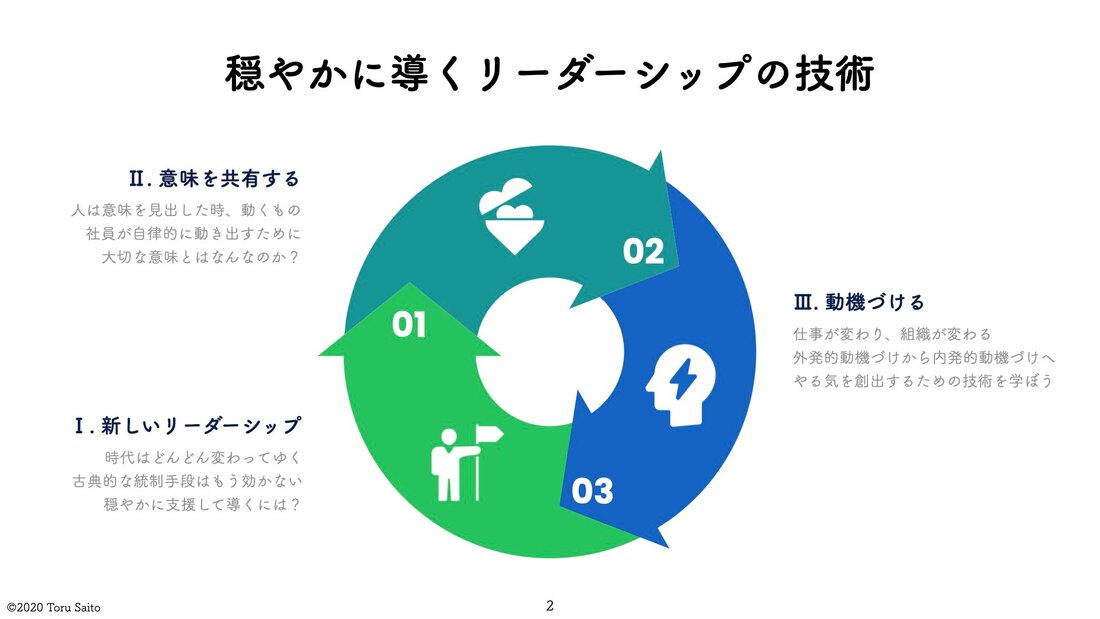

大学で教えている経営学120時間分のエッセンスを集約した講義<全7回>。今回は、第三回目11月28日(土)10時から予定している講座「燃えるチームをどうつくる? 〜 穏やかに導くリーダーシップの技術」について、その「サマリースライド」を公開したいと思います。

実際の講義はこれよりボリュームがありますが、見ていただければ、当日のおおよその流れはわかるかなと思います。 なお、この講義は「hintゼミ 経営学クラス」から抽出したもので「すごいチームのつくりかたシリーズ」の二回目にあたります。ここで、すごいチームとは「みんなが幸せで、すごい成果をあげるチーム」のこと。経営的に見れば「持続的に成果をあげる自律型組織」をいかにつくるかという視点です。 ■ すごいチームのつくりかたシリーズ A. 11月26日(木) 20:00-21:30 心理的に安全な場づくりの技術 B. 11月28日(土) 10:00-11:30 穏やかに導くリーダーシップの技術 (← これです) C. 12月06日(日) 10:00-11:30 ボトムアップで組織を革新する技術 S. 12月09日(水) 20:00-21:30 すごいチームのつくりかた総集編 講義スライドについてはぎりぎりまでアップデイトしており、セミナー当日に配布する予定です。なお「すごいチームのつくりかた」「すごい事業のつくりかた」全7回について俯瞰したい方は、こちらの記事をご覧ください。 経営学 120時間分のエッセンスを集約した講義 <全7回> を、なんと無料で公開! https://www.join-the-dots.net/blog/hint0012 11月21日現在で、約370名の方から申込みをいただいており、Zoomの枠を広げて対応させていただきます。講座の申込みは、このフォームからどうぞ。

大学で教えている経営学120時間分のエッセンスを集約した講義<全7回>、おかげさまで大変好評をいただいており、めちゃうれしいです。

今回は、第二回目11月27日20時から予定している事業講座「新事業のアイデア、どうつくる? 〜 事業アイデアの創出と企画の技術」について、その「サマリースライド」を公開したいと思います。 実際の講義はこれよりボリュームがありますが、見ていただければ、当日のおおよその流れはわかるかなと思います。 なお、この講義は「hintゼミ イノベーションクラス」から抽出したもので「すごい事業のつくりかたシリーズ」の初回にあたります。ここで、すごい事業とは「笑顔や幸せを生み、自然と売れてゆく事業」のこと。経営的に見れば「社会に貢献し、持続的に成長する事業」をいかにつくるかという視点です。 ■ すごい事業のつくりかた A. 11月27日(金) 20:00-21:30 事業アイデアの創出と企画の技術 (← これです) B. 11月29日(日) 10:00-11:30 最短距離で商売を繁盛させる技術 S. 12月11日(金) 20:00-21:30 すごい事業のつくりかた総集編 講義スライドについてはぎりぎりまでアップデイトしており、セミナー当日に配布する予定です。 なお「すごいチームのつくりかた」「すごい事業のつくりかた」全7回について俯瞰したい方は、こちらの記事をご覧ください。 経営学 120時間分のエッセンスを集約した講義 <全7回> を、なんと無料で公開! https://www.join-the-dots.net/blog/hint0012 11月19日現在で、約320名の方から申込みをいただいており、Zoomの枠を広げて対応させていただきます。講座の申込みは、このフォームからどうぞ。 |

著者ビジネス・ブレークスルー大学教授、現役起業家の斉藤徹です。人を幸せにしたいと願う起業家や社会人を育て、一緒に世界をもっと優しいところにする活動をしてます。 アーカイブ

8月 2021

カテゴリ

すべて

|

RSSフィード

RSSフィード